¿Por qué el carro de la diosa Cibeles está tirado por leones, y no por caballos u otros animales?

Quizás hayas oído de una mujer que en el certamen de la carrera

superó a los veloces hombres. No una habladuría el rumor

aquel fue, pues los superaba, y decir no podrías

si por la gloria de sus pies, o de su hermosura por el bien, más destacada fuera.

Al interrogarle ella sobre su esposo, el dios: “De esposo”, dijo,

no has menester, Atalanta, tú. Huye del uso de un esposo.

Y aun así no le huirás y de ti misma, viva tú, carecerás.”

Aterrada por la ventura del dios, por los opacos bosques innúbil

vive y a la acuciante turba de sus pretendientes, violenta,

con una condición ahuyenta y: “Poseída no he de ser, salvo”, dice,

“vencida primero en la carrera. Con los pies contended conmigo.

De premios al veloz esposa y tálamos se le darán;

la muerte el precio para los tardos. Tal la ley del certamen sea.”

Ella ciertamente dura, pero –tan grande el poder de la hermosura es–

acude a tal ley, temeraria, una multitud de pretendientes.

Se había sentado Hipómenes de la carrera inicua como espectador,

y: “¿Puede alguien buscar por medio de tantos peligros esposa?”,

había dicho, y excesivos había condenado de esos jóvenes sus amores,

cuando su faz, y dejado su velo, su cuerpo vio,

cual el mío, o cual el tuyo, si mujer te hicieras:

quedó suspendido y levantando las manos: “Perdonadme”,

dijo, “los que ora he recriminado. Todavía los premios conocidos,

que buscabais, no me eran.” En elogiándola concibe fuegos,

y que ninguno de los jóvenes corra más veloz desea

y con envidia teme: “¿Pero por qué del certamen este

no tentada la fortuna he de dejar?”, dice.

“A los osados un dios mismo ayuda.” Mientras tal consigo mismo

trata Hipómenes, con paso vuela alado la doncella.

La cual, aunque avanzar no menos que una saeta escita

pareció al joven aonio, aun así él de su gracia

se admira más: incluso la carrera misma la agraciaba.

El aura echa atrás, arrebatados por sus rápidas plantas, sus talares,

y por sus espaldas de marfil se agita su pelo, y las rodilleras

que sus corvas llevaban con su pintada orla

y en su candor de jovencita su cuerpo había producido

un rubor, no de otro modo que cuando sobre los atrios cándidos

un velo de púrpura simuladas tiñe las sombras.

Mientras nota tal el huésped recorrida la última meta fue

y es cubierta, vencedora Atalanta, de una festiva corona.

Un gemido dan los vencidos y pagan, según el pacto, sus condenas.

“No, aun así, por el destino de ellos aterrado, el joven

se apostó en medio y su rostro en la doncella fijo:

“¿Por qué un fácil título buscas venciendo a unos inertes.

Conmigo compárate”, dice, “o, si a mí la fortuna poderoso

me ha de hacer, por alguien tan grande no serás indigna de ser vencida.

Pues el padre mío, Megáreo de Onquesto; de él

es Neptuno el abuelo, bisnieto yo del rey de las aguas,

ni mi virtud por detrás de mi linaje está. O si vencido soy, obtendrás,

Hipómenes vencido, un grande y memorable nombre.”

Al que tal decía con tierno rostro la Esqueneide

lo contempla y duda si ser superada o vencer prefiera,

y así: “¿Qué dios a éste, para los hermosos –dice– injusto,

perder quiere y con el riesgo le ordena de su amada vida

este matrimonio perseguir? No merezco, a juicio mío, tanto.

Y no su hermosura me conmueve –podía aun así de ella también conmoverme–,

sino el que todavía un niño es. No me conmueve de él sino su edad.

Qué el que tiene virtud y una mente impertérrita de la muerte.

Qué el que de su marino origen se compute el cuarto.

Qué el que está enamorado y en tanto estima la boda nuestra

que moriría si a mí la fortuna, a él dura, le negara.

Mientras puedes, huésped, vete y estos tálamos deja atrás cruentos.

Matrimonio cruel el mío es, contigo casarse ninguna no querrá

y ser deseado puedes por una inteligente niña.

Por qué, aun así, siento pesar por ti, cuando tantos ya antes han muerto.

Él verá. Que perezca puesto que con tanta muerte de pretendientes

advertido no fue y se deja llevar a los hastíos de la vida.

¿Caerá él, así pues, porque quiso vivir conmigo,

y el de una indigna muerte por precio sufrirá de su amor?

Inquina no nos ha de traer la victoria nuestra.

Pero culpa mía no es. Ojalá desistir quisieras,

o puesto que en tu juicio no estás, ojalá más veloz fueses.

Mas cuán virginal en su cara de niño su rostro es.

Ay, triste Hipómenes, no quisiera por ti vista haber sido.

De vivir digno eras, que si más feliz yo fuera

y a mí el matrimonio mis hados importunos no me negaran,

el único eras con quien asociar mi lecho querría.”

Había dicho y, como inexperta y por su primer deseo tocada,

de que lo está ignorante, está enamorada, y no lo siente amor.

“Ya las acostumbradas carreras demandan pueblo y padre,

cuando a mí, con angustiada voz, el descendiente de Neptuno

me invoca, Hipómenes, y: “Citerea, suplico, a las osadías asista nuestras”,

dice, “y los que ella dio, ayude a esos fuegos.”

Bajó una brisa no envidiosa hasta mí esas súplicas tiernas.

Conmovida quedé, lo confieso, y una demora larga para el socorro no se me daba.

Hay un campo, los nativos tamaseno por nombre le dan,

de la tierra chipriota la parte mejor, el cual a mí los ancianos

de antaño me consagraron y que a mis templos se sumara

dote tal ordenaron. En la mitad brilla un árbol de ese campo,

rubio de cabello, de rubio oro sus ramas crepitantes.

De allí volviendo yo al acaso, llevaba, en número de tres, arrancadas

de mi mano, unas frutas de oro, y sin que nadie ver me pudiera, salvo él mismo,

a Hipómenes me acerqué y le instruí de qué su uso en ellas.

Sus señales las tubas habían dado, cuando de la barrera abalanzado uno y otro

centellea y la suprema arena con rápido pie pizca:

poder los creerías a ellos, con seco paso, rasar el mar,

y de una mies cana, ella en pie, recorrer las aristas.

Le añaden ánimos al joven el clamor y el favor y las

palabras de quienes decían: Ahora, ahora de aligerar es el tiempo,

Hipómenes, apresura, ahora de tus fuerzas usa todas.

Rechaza la demora: vencerás.” En duda si el héroe de Megareo

se alegre o la doncella más, la Esqueneia, de estas palabras.

Oh cuántas veces, cuando ya podía pasarlo, demoróse,

y contemplado mucho tiempo su rostro a su pesar lo dejó atrás.

Árido, de su fatigada boca le llegaba su anhélito,

y la meta estaba lejos. Entonces al fin de los tres uno,

de los retoños del árbol, envió el descendiente de Neptuno.

Quedó suspendida la doncella, y del nítido fruto por el deseo

declina su carrera y el oro voluble recoge.

La deja atrás Hipómenes: resuenan las gradas del aplauso.

Ella su demora con rápida carrera, y los cesados tiempos,

corrige, y de nuevo al joven tras sus espaldas deja.

Y de nuevo, con el lanzamiento de un fruto demorada, del segundo,

es alcanzada, y pasa ella al varón. La parte última de la carrera

restaba. “Ahora”, dice, “acude, diosa, autora de este regalo.”

Y a un costado del campo, para que más tarde ella volviera,

lanza oblicuamente, nítido, juvenilmente, el oro.

Si lo buscaría la doncella pareció dudar, la obligué

a recogerla y añadí, por ella levantada, pesos a la manzana

y la impedí a la par por el peso de su carga y la demora,

y para que mi discurso que la propia carrera no sea más lento,

atrás dejada fue la doncella: se llevó sus premios el vencedor.

“¿Digna de que las gracias me diera, de que del incienso el honor

me llevara, Adonis, no fui? Ni las gracias, olvidado, me dio

ni inciensos a mí me puso. A una súbita ira me torno

y, dolida por el desprecio, de no ser despreciada por los venideros,

con un ejemplo me cuido y a mí misma yo me incito contra ambos.

Por unos templos que a la madre de los dioses en otro tiempo el claro Equíon

había hecho por exvoto, merced a unos nemorosos bosques escondidos,

atravesaban ellos, y el camino largo a descansar les persuadió.

Allí, el intempestivo deseo de yacer con ella

se apodera de Hipómenes, excitado por la divinidad nuestra.

De luz exigua había cerca de esos templos un receso,

a una caverna semejante, de nativa pómez cubierto,

por una religión primitiva sagrado, adonde su sacerdote,

de leño, había llevado muchas representaciones de viejos dioses.

Aquí entra y con ese vedado oprobio ultraja los sagrarios.

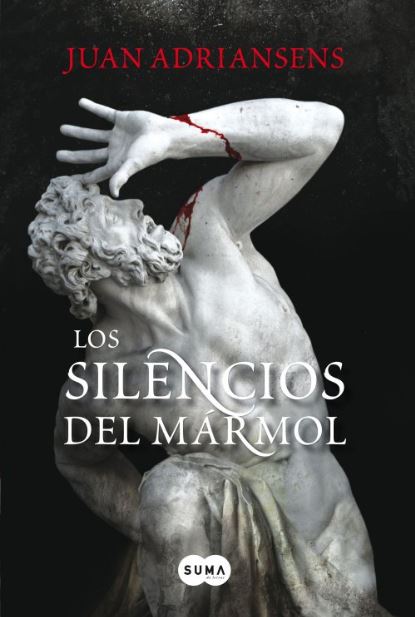

Los sagrados objetos volvieron sus ojos, y coronada de torres la Madre

en la estigia onda a los pecadores duda si sumergir.

Condena leve le pareció. Así pues, unas rubias crines velan,

poco antes tersos, sus cuellos, sus dedos se curvan en uñas,

de sus hombros unas espaldillas se hacen, hacia su pecho todo

su peso se va, las supremas arenas barridas son de su cola.

Ira su rostro tiene, en vez de palabras murmullos hacen,

en vez de sus tálamos frecuentan los bosques y, para otros de temer,

con su diente domado aprietan de Cíbeles los frenos, los leones.

De ellos tú, querido mío, y con ellos del género todo de las fieras,

el que no sus espaldas a la huida, sino a la lucha su pecho ofrece,

rehúye, no sea la virtud tuya dañosa para nosotros dos.”